박일우(한국산업기술기획평가원(KEIT) 안전한 슬롯사이트 PD), '정부 안전한 슬롯사이트산업 정책과 K-휴머노이드' 주제로 초청강연

26일 광주 김대중컨벤션센터 전시장에선 ‘AI 로봇과 광주의 미래 산업’을 주제로 ‘광주미래산업융합포럼’이 개최됐다. 이 포럼은 ‘2025 광주미래산업엑스포’ 부대행사로 기획됐으며, 광주광역시와 광주관광공사 주최, 로봇신문 주관으로 열렸다.

이 포럼에서 박일우 로봇 PD는 ‘정부 로봇산업 정책과 K-휴머노이드'를 주제로 초청강연을 했다. 이날 강연은 온라인으로 진행됐다. 주요 내용을 소개한다.

K-휴머노이드 연합 추진 배경은 향후 시장 성장 가능성과 역할 증대, 그리고 그럼에도 크게 뒤처진 우리나라 기술력에 대한 위기감으로 요약된다.

올초 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 라스베이거스 가전쇼(CES2025)에서 피지컬 AI 시대가 올 것이라며 미래 최고 유망산업으로 휴머노이드 로봇 산업시대가 도래했다고 말했다. 실제로도 대표적인 로봇기업으로 급부상한 휴머노이드 로봇 빅테크인 보스턴 다이나믹스, 테슬라, 애질리티 로보틱스, 유니트리 등의 차기 AI 휴머노이드 로봇의 전쟁터가 되고 있다.

휴머노이드 로봇이 자동차, PC, 스마트폰에 이어 미래 최고의 유망산업으로 여겨지고 있기도 하다. 골드만 삭스는 올초 휴머노이드 로봇 시장이 10년 후인 2035년이면 380억달러(약 52조원)의 시장이 될 것이라고 예측했다.

휴머노이드 로봇은 소비자 측면에서 볼 때 1가구 1로봇 시대가 도래되고 있는 상황이다. 또한 산업적 측면에서도 중요하다. 즉, 제조 경쟁력을 좌우하고, 세계적인 생산인구 감소 상황에서 생산성 향상을 할 수 있고, 최적 판단 동작을 통해 품질을 개선할 수 있고, 위험하고 유해한 업무를 대체하면서 근로자 안전 확보 필요성이 절실해지고 있다는 점 때문이다.

K-휴머노이드 연합은 이런 상황에서 휴머노이드 개발을 통해 국내 AI 산업 활성화를 위해 AI모델(sLLM), AI 반도체, 클라우드 컴퓨팅을 활성화되고 있는 상황이다. 미국과 중국이 휴머노이드와 AI에서 강국으로 우뚝 선 가운데 과연 우리나라도 휴머노이드 로봇 산업의 강점과 약점, 기회를 살펴보고 성장 해법을 찾아야 한다. 강점을 꼽자면 우선 우수한 기술 잠재력을 보유하고 있다는 점이다.

과거 2015년 카이스트 휴보가 미 방위고등연구계획국(DARPA) 주최 국제재난로봇대회(DARC)에서 우승했고 서울대-부산대의 루시우가 2021년과 2013년 로보컵 (홈서비스)에서 우승했는가 하면, 한양대 앨리스가 로보컵(축구) 우승을 했다.

하지만 세계적 휴머노이드 선두를 달리는 미국과 중국에 비해 대규모 투자와 지원 부족과 그로 인한 개발 역량 지연이 약점이자 위기로 여겨지고 있다.

구체적으로 살펴보자면 미국의 경우 실리콘 밸리를 중심으로 급성장하고 있고 중국은 정부의 전폭적 지원으로 많은 기업이 잇따라 로봇을 내놓고 있다. 중국은 100억위안 짜리(약 1조 9000억원) 규모의 베이징 로봇랜드가 출범했는가 하면, 2024 WRC 전시회에 등장한 휴머노이드 로봇이 27개 모델에 이를 정도에 이르렀다.

이에 비해 한국은 그간 연구소, 스타트업 중심의 개발을 해왔고 지난해 하반기부터 대기업이 진출하고 있는 상황이다. 국내 기업들의 경우(대기업들조차도) 외국AI와 협력중이다. 로봇 AI 개발을 담당할 국내 테크 기업이 없기 때문이다.

로봇 생태계가 HW 중심으로 구성돼 있는 점도 약점이다. 이는 세계적 수준의 로봇 AI기업들(미국의 오픈 AI,엔비디아, 피지컬 인텔리전스, 중국 화웨이, 바이두, 독일 노이라, 일본 도요타)과 비교해 보면 확연하게 드러난다.

올초 CES에서 잰슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 휴머노이드 파운데이션 모델을 개발해 공개하고, 자사와 제휴한 14사를 공개했다. 면면을 보면 미국 4개사, 중국 6개사, 노르웨이 1개사, 이스라엘 1개사, 독일 1개사, 캐나다 1개사 였지만 한국은 없었다.

로봇 공용 AI 모델의 필요성도 급증하고 있다. 올초 중국 딥시크 쇼크에서 봤듯이 스타트업과 젊은 인재가 AI와 로봇산업을 좌우하고 있는 가운데 휴머노이드 로봇이 강해지기 위해서는 AI반도체, 전용 배터리, 로봇센서와 모터, 감속기 등이 필요하다. 또한 우수인재에 대한 파격적 지원도 필요하다.

결국 우리나라는 하드웨어 중심의 휴머노이드 로봇 생태계 속에서 세계 수준의 로봇 부재를 드러내고 있다. 많은 로봇 전문가들이 휴머노이드에 대한 국가차원의 전폭적 지원 없이는 골든타임을 놓친다고 지적하고 있다.

이런 문제와 위기를 극복하기 위해 2025년 4월 10일 K-휴머노이드 연합이 결성됐다. 전반적으로 HW 기업이 메인 AI 기업으로서 수요 기업들과 협업하는 구도로 이어지면서 45개 기업으로 시작했고 150개 기업이 참여해 협력하겠다고 밝히고 있다.

K-휴머노이드 연합은 관련 생태계 구성 위해 대학과 기업이 협력 체계를 만든 것이다. 이 연합은 휴머노이드 로봇과 AI파운데이션, 실환경 인증, 운영과 제조 데이터를 결합하기 위한 것이다.

이를 통해 로봇 행동모델 160개 이상, 작업 성공률 90% 이상, 로봇 플랫폼 8개, 경량화(60kg 이하), 높은 자유도(50 DoF),높은 페이로드(20kg 이상), 빠른 이동 속도(3.3km/s 이상) 실현을 목표로 한다.

이 연합에 참여한 기업그룹은 세 부류로서 로봇 HW그룹, AI전문 그룹, 로봇 부품 그룹으로 나뉜다.

로봇 HW그룹에는 에이로봇, 레인보우 로보틱스, 로보티즈, 홀리데이 로보틱스, 블루로빈, LG전자, WIR 로보틱스, 로보로스, 앤젤 로보틱스 등이 있다. AI전문 그룹에는 서울대AI연구원, 카이스트, 투모로 로보틱스, 연세대, 고려대, GIST, 포항공대, 서강대 등이 참여했다. 로봇 부품 그룹에는 LG에너지솔루션,삼성SDI, SK온, 테솔로, 원익 로보틱스, 딥엑스, 리벨리온스, 패러데이 다이나믹스, 코모텍, 에이딘 로보틱스 등이 참여했다.

이들의 참여와 함께 로봇HW기업과 수요기업과의 협력해 나가도록 할 계획이다. 여기에는 삼성 디스플레이, 유통 물류기업인 대한통운, 현대 미포조선, 삼성중공업, LG전자, GS리테일, 한림대학교 성심병원 등이 있다.

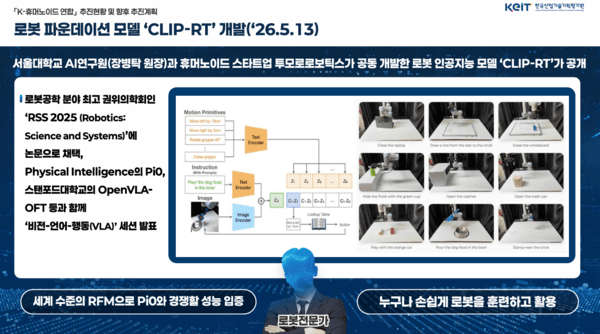

이를 위해 서울대 AI연구원과 휴머노이드 로봇 스타트업 투모로 로보틱스가 공동 개발한 AI 로봇 파운데이션 모델 ‘클립-RT’를 오는 2030년까지 업그레이드해 연구소와 학교에 제공할 계획이다. 이 모델은 이미 로봇공학 분야 최고권의 학회인 RSS2025에 논문으로 채택됐을 정도로 경쟁력을 인정받고 있다.

이미 4차 지능형 로봇 기본계획에 따른 로봇기업과 물류기업간, 제조기업간, 협력이 활발히 일어나기 시작했다. 또 AI 기업과 부품기업, 로봇기업간 협력도 활발해지고 있다.

K-휴머노이드 연합의 연구개발(R&D)방향은 휴머노이드핵심기술력 내재화다.

이를 위해 이 연합에 참여한 로봇HW를 중심으로 AI 전문기업과 전문가, 대학별 인재 연합, 로봇 부품 기업, 로봇 수요기업을 유기적으로 연결한다.

첫 번째 미션은 로봇 공용 AI모델과 시뮬레이터 개발, 즉 WS개발(2개 과제)이다. 여기에는 시뮬레이터 개발과 데이터 DB화가 들어간다.

두 번째 미션은 AI반도체, 전용 배터리 등 휴머노이드 핵심기술개발(HW연구개발)이다. 여기에는 제조와 일상 특화 AI모델 기반 휴머노이드 개발로 이어질 로봇 액추에이터와 로봇 손 개발이 들어간다. 이를 통해 휴머노이드 핵심 기술력을 확보해 나가게 된다.

세 번째 미션은 로봇 HW 기업과 대학연합간 연계(1개과제)다. 유망연구소와 스타트업의 우수인력 발굴 프로그램이 전폭적 지원을 받게 된다.

네 번째 미션은 AI휴머노이드 로봇기술혁신센터 구축(기반 조성)이다. AI모델, 휴머노이드 로봇, 핵심부품 등 기업의 제품 개발과정에서 필요한 실증지원 플랫폼(현실공간+가상공간)을 구축하게 된다.

정부는 이같은 K-휴머노이드 연합의 노력을 통해 휴머노이드 전용부품(반도체, 배터리 등) 개발, AI파운데이션 모델개발, 범용 휴머노이드 양산을 통해 오는 2030년 휴머노이드 산업 최강국에 이른다는 목표를 세우고 있다.