국제마비노기 추가 스킬 슬롯연맹(IFR), ‘월드 로보틱스 2025’ 발표…중국 29.5만대로 사상 최대, 한국은 연간 설치 4위

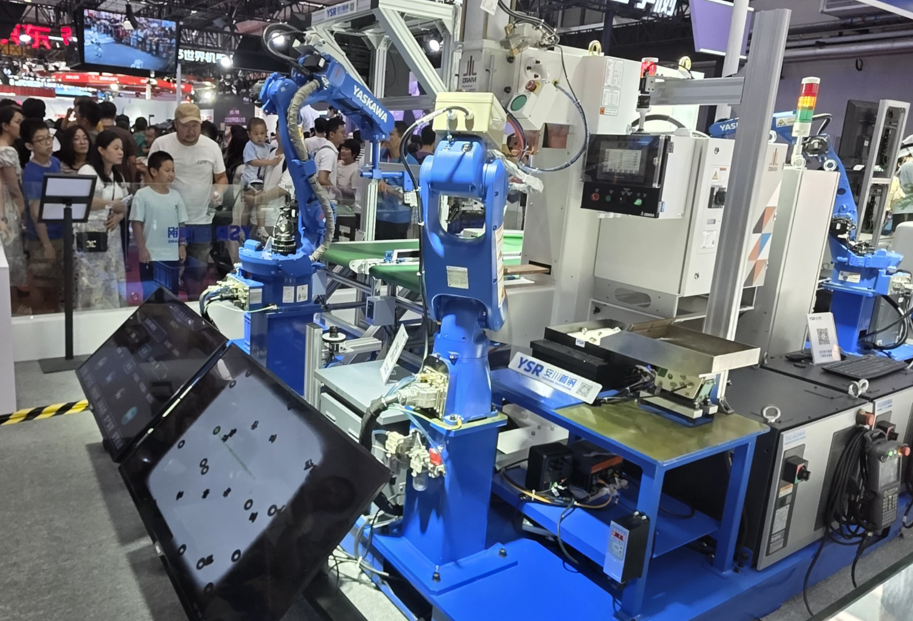

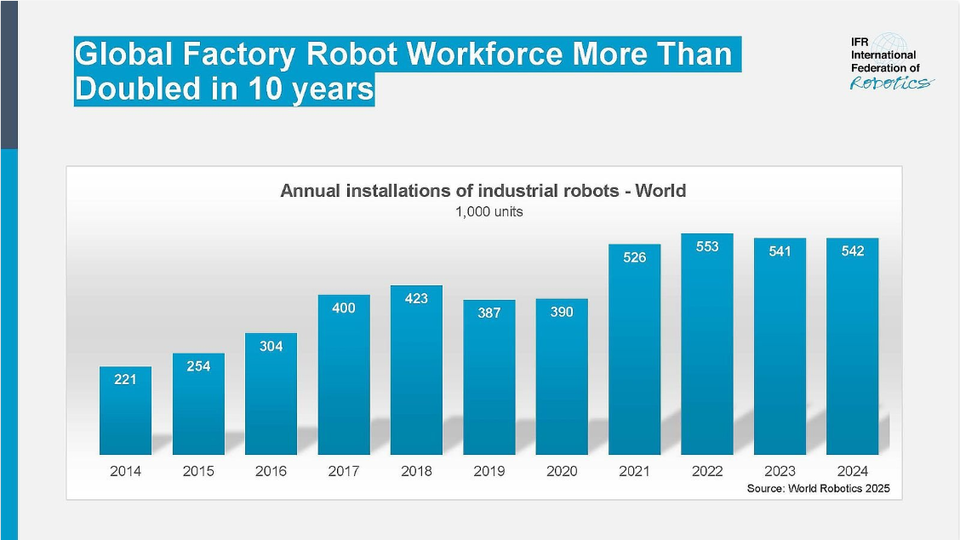

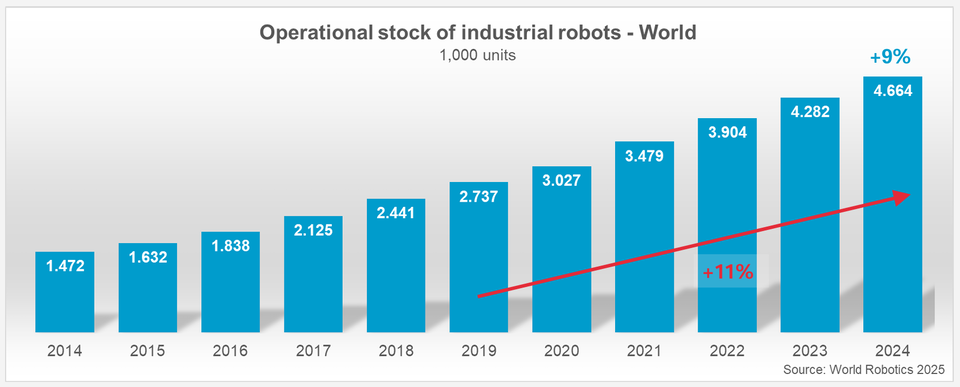

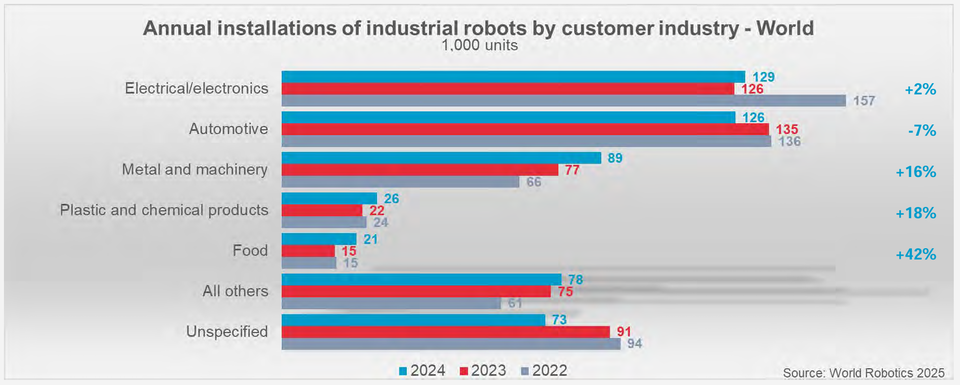

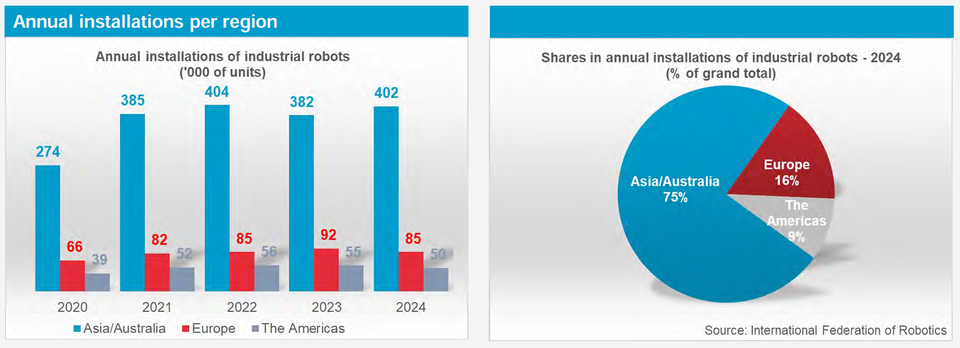

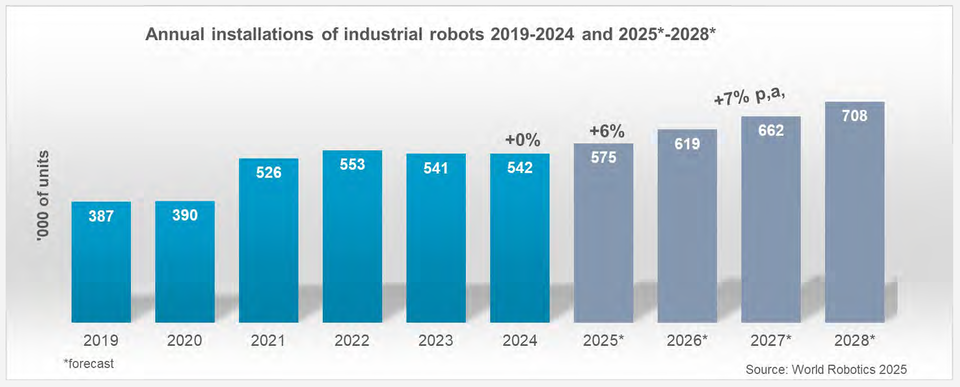

국제로봇연맹(IFR)이 25일(현지시간) ‘월드 로보틱스(World Robotics) 2025’ 통계를 공개했다. 2024년 전 세계 산업용 로봇 신규 설치 대수는 54만 2000대로 집계됐다. 이는 10년 전의 두 배를 넘어서는 수준이며, 연간 설치 50만대 이상을 4년 연속 이어갔다. 지역별 비중은 아시아 74%, 유럽 16%, 미주 9%로 아시아 쏠림이 더욱 뚜렷해졌다. IFR은 2024년 가동 중인 전 세계 산업용 로봇 재고가 466만4천대(전년 대비 +9%)에 달했다고 밝혔다.

IFR 다카유키 이토 회장은 “2024년은 역사상 두 번째로 높은 설치 실적”이라며, “여러 산업의 디지털·자동화 전환이 수요 급증을 이끌었다”고 평가했다. IFR은 2025년 글로벌 신규 설치가 6% 증가한 57만5천대에 이를 것으로 내다봤으며, 2028년 70만대를 넘어설 것으로 전망했다.

▲아시아 : 중국 독주, 일본·한국은 보합, 인도 약진

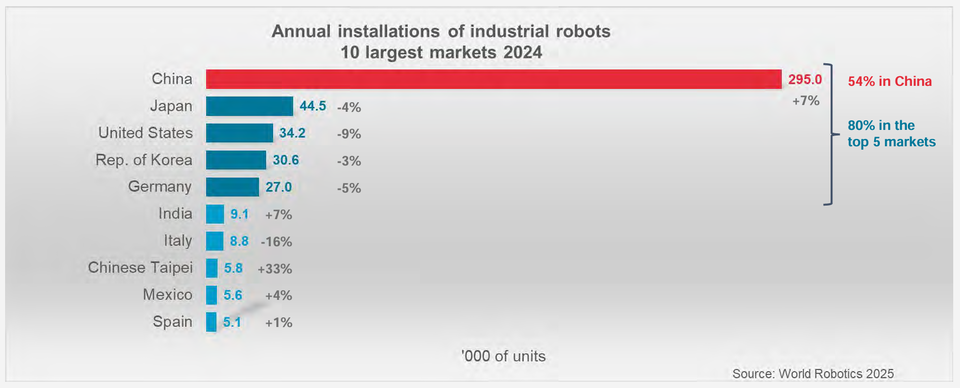

중국은 2024년 29만5천대를 설치해 세계 점유율 54%로 독주를 이어갔다. 특히 중국산 마비노기 추가 스킬 슬롯의 내수 점유율이 57%로 처음 외산을 앞질렀고, 중국의 마비노기 추가 스킬 슬롯 가동 재고는 200만대를 넘겼다. IFR은 중국 제조업에서 연평균 10%(~2028) 성장 잠재력이 남아 있다고 평가했다. 일본은 4만4500대(-4%)로 소폭 감소했지만 가동 재고는 45만500대(+3%)로 늘었다. 2025년에는 한 자릿수 초반 성장, 이후 한 자릿수 중반대의 가속을 예상했다. 한국은 3만600대(-3%)를 설치했다. 2019년 이후 연간 3.1만대 안팎의 박스권을 이어가며, 2024년 연간 설치 기준으로 중국·미국·일본에 이어 세계 4위를 기록했다. 인도는 9100대(+7%)로 사상 최대를 기록했다. 자동차가 45%로 최대 수요처였고, 연간 설치 순위는 세계 6위(독일 다음)로 한 계단 상승했다.

▲유럽: 2위 규모 유지…독일 선방·영국은 기저효과로 급감

유럽의 2024년 설치는 8만5천대(-8%)로 줄었지만 사상 두 번째 규모다. 이 중 EU가 6만7800대(80%)를 차지했다. 2019~2024년 연평균 +3%로 ‘니어쇼어링(생산지 근접화)’ 트렌드의 수혜가 이어졌다. 독일은 2만6982대(-5%)로 유럽 최대·세계 5위 위상을 지켰고, 이탈리아 8783대(-16%), 스페인 5100대(자동차 주도), 프랑스 4900대(-24%) 순이었다. 영국은 2500대(-35%)로 급감했는데, 2023년 1분기 종료된 ‘슈퍼 공제’ 세제의 일시적 피크(3,800대)가 기저효과로 작용했다.

▲미주: 4년 연속 5만대 상회…미국 비중 68%

미주 지역은 5만100대(-10%)로 4년 연속 5만대를 넘겼다. 미국은 3만4200대(-9%)로 지역의 68%를 차지했다. 미국은 주로 일본·유럽으로부터 로봇을 수입하고, 국내 시스템 통합(SI) 생태계가 구현을 담당하는 구조가 두드러진다. 멕시코는 5600대(-4%)로 자동차 비중이 63%, 캐나다는 3800대(-12%)로 자동차 비중 47%였다.

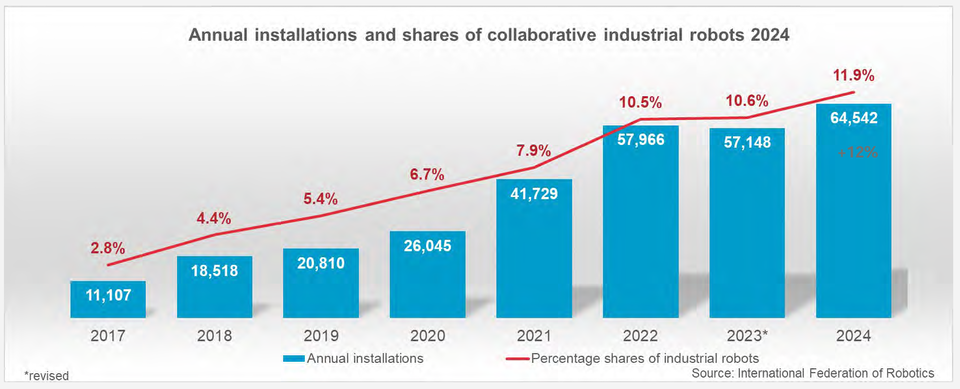

▲ 협동마비노기 추가 스킬 슬롯 시장

IFR은 2024년 협동로봇에 대한 자료도 공개했다. 작년 협동로봇은 전 세계에서 6만 4542대가 판매되어 전년 5만 7148대 대비 11.9% 성장한것으로 나타났다.

이번 발표에서 한국은 작년 3만600대(-3%)를 설치해 2019년 이후 연간 3.1만대 안팎의 박스권을 이어가고 있어 우리 산업에 시사하는 바가 크다. 무엇보다 우리나라는 설치량 박스권 탈피가 가장 중요한 과제로 떠올랐다. 자동차·전자 중심의 고정 수요 외에 배터리, 바이오·제약, 식음료, 물류 등으로 적용처를 넓히고, 중소·중견 제조업의 디지털 전환 수요를 실수요로 연결해야 한다. 또 중국 내수의 국산화(57%) 가속은 가격·납기 경쟁을 심화시킨다. 국내 기업은 핵심 부품·소프트웨어, 공정 특화 SI로 고부가 영역에 집중할 필요가 있다. 그리고 미국·멕시코 리쇼어링과 북미 자동차·배터리 투자 사이클은 국내 부품·SI의 북미 프로젝트 연계 기회를 제공한다. 이외에도 높은 로봇 밀도 리더십을 생산성 향상·소프트웨어화(예: AI 기반 품질·유지보수)로 이어가야 설치의 질을 담보할 수 있을 것으로 보인다.

IFR은 지정학 리스크와 무역 교란 등 불확실성이 남아 있으나, 지역별 온도차에도 불구하고 글로벌 장기 성장 추세는 유효하다고 진단했다. 2025년 +6% 성장을 통해 57만5천대를 예상하고, 2028년 70만대 돌파를 제시했다. 제조 현장의 자동화 수요 저변 확대와 더불어 국산화·공급망 재편이 수요 지형을 재구성할 것으로 보인다.

조규남 전문기자 ceo@irobotnews.com